春晚必听30首:那是属于我们的美好时光

2025-04-27 23:11:48

天主教和新教的分裂与战争

宗教改革的重头戏在德意志。虽然路德宗和天主教在1555年双方缔结《奥格斯堡宗教和约》,但是这个和约没有真正实现宗教自由。而且德意志境内不只有路德宗,还有加尔文宗和胡斯派。即使是路德宗也依然和天主教不对付,彼此敌视。新教和天主教的矛盾没有彻底解除,而在日益积蓄。

17世纪初,耶稣会士在莱茵河流域和德国西北部加强天主教的宣传活动,旨在打压新教人士。1607年,信仰天主教的巴伐利亚公爵马克西米利安入侵一座新教城市,引起新教徒的不满。为了对抗天主教,新教势力在1608年组成以普法尔茨选侯腓特烈四世为首的联盟,称为“福音同盟”。天主教也不甘示弱,在1609年组成以巴伐利亚公爵马克西米利安为首的天主教联盟。虽然战争还没有爆发,但是德意志的上空却乌云密布,沉闷的空气令人喘不过气来,不安的情绪在到处蔓延。正是山雨欲来风满楼,黑云压城城欲摧。各方势力在到处奔走,一方面为即将到来的狂风暴雨做准备,另一方面则在寻找释放这沉重压力的宣泄口。

在波西米亚王国内,新教徒不断要求宗教自由。而德意志神圣罗马帝国皇帝为了对抗巴尔干半岛上奥斯曼帝国的压力,被迫和波西米亚新教徒妥协,于1609年签署文件,赐予波西米亚人民部分宗教自由的权力。这个行动招致天主教势力的不满,特别是西班牙哈布斯堡王朝不满意奥地利方面的软弱,于是西班牙王室转而支持斐迪南大公。1617年,斐迪南大公当任波西米亚国王,这是个狂热的天主教徒,斐迪南直接撕毁鲁道夫二世(1576-1612年在位)签署的宗教自由敕令。他要求波西米亚境内的新教徒禁止宗教活动并摧毁新教教廷,同时对新教徒进行迫害。1618年,愤怒的波西米亚人冲进布拉格城堡,把3名帝国大臣从20米高的楼上扔出去,这就是著名的“掷出窗外事件”。此事件直接导致三十年战争爆发。

掷出窗外事件

波西米亚王国随即宣布独立,他们选举普法尔茨的腓特烈五世为国王。1619年,起义军逼近维也纳附近。斐迪南二世(1619-1637年在位)一边组织人手和起义军谈判,一边则请求西班牙哈王室出兵帮忙镇压。1620年,西班牙联合帝国军队、又汇集了巴伐利亚的军队,共有2.5万兵力。天主教联盟以蒂力伯爵为全军统帅,他们首先进军波西米亚。波西米亚人不是天主教联盟的对手,被打的落花流水。而新教的福音同盟则派兵南下,他们的目标是布拉格。天主教也要占据布拉格,于是双方在布拉格郊外打响了白山战役。

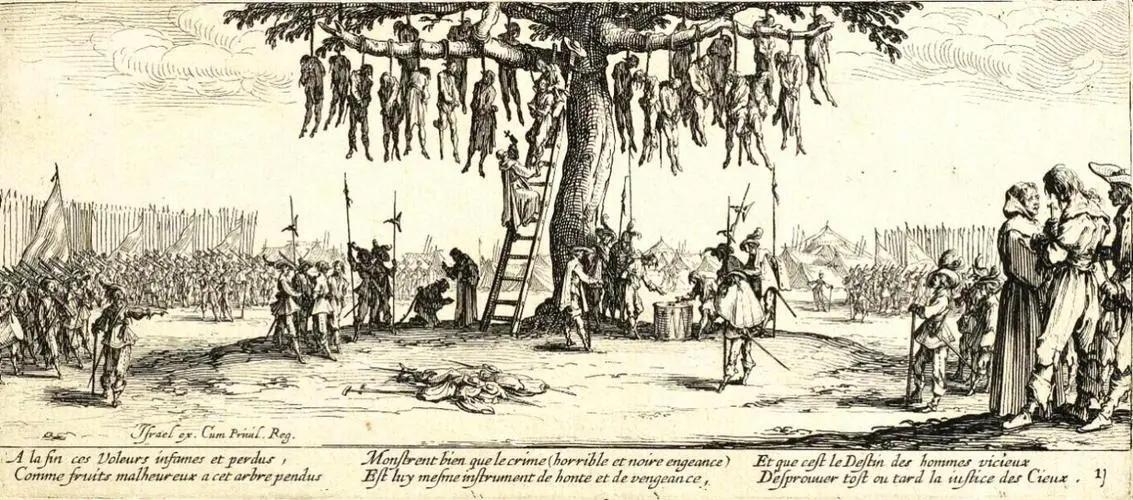

白山战役以福音同盟失败告终,普法尔茨的腓特烈混在难民中逃出布拉格。波西米亚再次沦为斐迪南二世的领地。随后,斐迪南二世对波西米亚进行了大清洗。他下达命令,所有新教徒三天内改宗,否则处死。我看过一张后人出的配图,在乡间的一棵树上吊满了新教徒的尸体。1621-1623年间,天主教联盟转攻普法尔茨地区。腓特烈在天主教联盟的击打下节节败退,而新教的福音联盟在1621年5月就已经解散了。到1623年,普法尔茨领地被帝国占领,选候的投票权也被移交给巴伐利亚公爵马克西米利安。三十年战争第一阶段结束。

福音同盟虽然散了,但是新教势力却在国际上得到了广泛的支持。荷兰当时还在和西班牙开战,因此支持所有西班牙的敌人。英国和西班牙在海外也有利益纠葛,当时英国的海盗经常掠夺西班牙商船,英国海军长年和西班牙海军作战。而且普法尔茨的腓特烈五世还是英国詹姆斯一世的女婿,帮助德意志新教势力也在情理当中。

法国虽然是天主教国家,却和哈布斯堡王朝在边境和意大利北部打了一百多年的仗。当时的法国宰相黎塞留主张压制哈布斯堡王朝,因此也支持德国新教势力。这三个国家各怀鬼胎,都不想直接出兵。因此他们打算找个代理人,准备打一场代理人战争。丹麦是他们找的第一个代理人,几方商量后就决定,由英法荷三国出钱加上物资支援,丹麦出兵攻打哈布斯堡王朝。与此同时,西班牙国王费利佩四世也在扩军,1625年他征集30万部队开往各个战场,以图打赢这场战争。

1625年,丹麦在盟军的支持下率兵6万进军德意志。初期的战事还算顺利,丹麦很快便占领德国西北部地区。英国人也派出小股部队侵入波西米亚。帝国的统帅蒂力抵挡不住,召唤来华伦斯坦。当时的帝国主力基本上都是雇佣军,这是欧洲封建时代军事组织形式。之前有说过,这里不再重复叙述。蒂力是一个佣兵团首领,华伦斯坦也是。华伦斯坦参加过第一阶段的战争,在白山战役中表现勇猛,受到蒂力的赏识。

华伦斯坦出生在一个没落贵族家庭,靠着联姻和自身的手段发家致富。在这次参战之前,他已经是神圣罗马帝国一位法定的军队承包商。但这一次和以前不同,这次华伦斯坦不要帝国出钱。他用自己的钱招募了10万军队,并负责军队全部开支。斐迪南二世也很上道,授予他所需全部的权力。并准许他征收军队所需的战争特别税。所谓的战争特别税基本上就是准许他的部队到地方去劫掠,以补偿军费和维持军队开支。

1626年,德绍桥战役打响,结果是帝国取胜。1627年春,华伦斯坦又横扫了西里西亚地区,接着占领下萨克森。在这个过程当中,丹麦和德意志新教诸侯爆发矛盾,他们不满意丹麦人的战绩,停止了对丹麦的援助。1628年,华伦斯坦攻入丹麦本土的日德兰半岛。但这没有使丹麦屈服,丹麦的首都哥本哈根在西兰岛上,在英法荷的支援下仍在负隅顽抗。因此华伦斯坦只好组织船队继续进攻丹麦。经过近1年的鏖战,直到双方都筋疲力尽,最终双方和谈,于是签署《吕贝克和约》。

和约规定丹麦放弃对德意志北部的领土要求,解除与德国新教诸侯的同盟关系。和约还规定丹麦以后不得干预德国内部事务,然后丹麦可以拿回所有已失去的领土。这对于丹麦一个战败国来说已经是个很宽容的条约,斐迪南二世原本想要丹麦割地赔款,但被华伦斯坦劝退了。华伦斯坦认为帝国的问题在内部,应该集中力量解决内部矛盾为主,因此不宜过度压迫丹麦,力争一个和平的外部环境。

至此,三十年战争第二阶段宣告结束,以帝国取得胜利落幕。而帝国最大的功臣华伦斯坦也获得了丰厚的回报,斐迪南二世为了补偿他的军费开支,送给他西里西亚公国和梅克伦堡。当然,这些都是他打下来的新教领土。就此他成为一名公爵,华伦斯坦也由此走进了官场。在这之后,华伦斯坦斯坦向皇帝建议缓和国内矛盾,实行宗教自由,加强中央集权等等。

华伦斯坦低估了政治思想对人的影响力,斐迪南二世是一个狂热的天主教徒。在赢得对丹麦战争的胜利之后,双方还没有签署《吕贝克和约》,斐迪南二世就颁布了归还教产敕令。敕令规定新教诸侯应将1552年后所侵占的教产全部归还原主。这个敕令实际上就是对新教徒的又一个迫害令。德国人民本身就已经遭受了这一轮战争的洗礼,地方受到的损失极为严重。很多乡村被毁于一旦,华伦斯坦的部队像蝗虫过境一样,所过之处,寸草不生。士兵们用农民的床单来做口袋,搜刮民脂民膏,他们每过一地,街上就挤满了满载而归的马车和骡车。抢劫的不仅有帝国军队,入侵者同样毫不手软。至于强奸妇女,杀害老人孩子也是家常便饭一样。双方像对待异教徒一样,常常用火烧毁整个村庄,杀死所遇见的每一个村民。

皇帝的新敕令更是把新教和天主教之间的矛盾推向了极点,帝国内的宗教政治格局均因此发生巨大变化。华伦斯坦为了取得斐迪南二世的信任使用了武力去推动归还教产敕令,无数的新教徒被迫改宗,或者被流放。即使是天主教诸侯也无法容忍皇帝的权力扩大,于是他们在天主教联盟领袖巴伐利亚公爵马克西米利安的带领下,矛头一致对准了始作俑者华伦斯坦身上。1630年8月中旬,华伦斯坦被解除一切职务,解甲归田。

神圣罗马帝国内部在闹矛盾,而外面的反哈布斯堡王朝联盟却在加紧脚步寻觅下一个合格的代理人。瑞典是第二个合适的人选,当时的瑞典在和波兰立陶宛开战。为了让瑞典参加对德战争,法国亲自斡旋,使瑞典和波兰言归于好。瑞典也害怕德意志不断在波罗的海加强建设的海军势力,加上各种支援和德意志北部领土的诱惑,于是同意出兵德意志。1630年7月,瑞典国王古斯塔夫二世率领部队长驱直入。而德国这边,猛将华伦斯坦正在受到审判,同年8月被解除职务。帝国元帅依然是高龄的蒂力伯爵,他首先屯兵易北河畔的新教城市马德堡,经过几个月的围困,马德堡被蒂力攻占。马德堡被蒂力手下的雇佣兵肆意地劫掠,城中近3万军民惨遭毒手,无一幸免。蒂力也因此得到了“马德堡屠夫”这个称号。

这桩惨案过后,原本还有些犹豫的德国新教诸侯再也没有疑虑,全面倒向古斯塔夫。1631年9月瑞典军和德军在布莱登菲尔德交战,结果帝国军队被打败。瑞典和新教诸侯联军伤亡三千人不到,帝国军队伤亡八千人。在这之后,蒂力退守巴伐利亚,巴伐利亚是天主教联盟的核心。法国有自己的小心思,黎塞留不希望古斯塔夫攻打巴伐利亚,于是建议古斯塔夫直捣黄龙,进攻维也纳。但古斯塔夫没有采纳建议,他考虑过后决定攻打巴伐利亚。1632年3月,古斯塔夫攻占纽伦堡;4月占领奥格斯堡;5月攻占慕尼黑。瑞典军一路势如破竹,在这期间,帝国元帅蒂力战死。

蒂力战死,使斐迪南二世有了火烧眉毛的急迫感。不得已,他只好重新请华伦斯坦出山。华伦斯坦一边利用自己的名气来招募军队,一边则和皇帝谈条件。因为曾经被罢黜过一次,所以这次他把条件提足了,他要求自己领兵作战之时皇帝不得干涉,要解除自己职务需要提前半年以书面报告形式呈递等等。在所有的要求均得到满足以后,华伦斯坦才率领新招募来的4万名军队开赴前线。不过他不着急与瑞典人决战,而是先到萨克森劫掠一番,得到补给后再不急不慢赶到巴伐利亚。在这里他得到巴伐利亚2万兵力,共计6万。

在这时,华伦斯坦开始进军纽伦堡,打算切断瑞典人的补给线。古斯塔夫原本想向奥地利方向进军,得知消息后也赶往纽伦堡去支援,保护自己的补给线。当时的瑞典军队加上新教诸侯的部队,一共有10万兵力。双方谁也奈何不了谁,到最终成了一场空耗粮食的场面。周围的村庄早已被反复劫掠了无数次,再也没有粮食可以供给,所以他们都只能从外面补给粮草。然而双方都要小心翼翼避免自己的补给队被对方打劫。在半个月后,失去耐心的古斯塔夫决定率先向驻扎在山上的帝国部队。尝试几次后均遭到失败,古斯塔夫放弃了纽伦堡。

11月,双方在莱比锡西边的吕岑遭遇,吕岑战役打响。瑞典人虽然赢得了这场战役,但是他们的国王却在战斗中陨落,没有了能打的国王,瑞典人失去了进攻的能力。华伦斯坦认为不应再打下去,于是建议皇帝和谈。斐迪南二世简直惊呆了,怎么可能和异端妥协?自己和异端只能活一个,不是新教徒死绝,就是天主教灭亡。到这时,华伦斯坦才直观感受到了这场宗教冲突到底有多严重。实际上这场战争的本质就是底层设计语言的变更,就是新制度和旧制度的冲突,现在要清除的就是旧社会的封建思想。他也感受到了靠皇帝来实现和平不现实,于是他萌生出靠自己的力量来实现和平。他认为自己拥有军队,整个帝国都依靠自己而存活,自己自立为王的话德意志便有可能实现和平。于是他开始和新教联盟进行和谈,这种背叛的做法招致天主教联盟的愤怒。

1634年1月11日,华伦斯坦召开会议,要求军官宣誓效忠于他。这就说明华伦斯坦仍然不明白什么是政治,他所用的仍然是旧制度的那一套,封主恩赐封臣,要求封臣宣誓效忠封主,这就是基督教的组织形式,是宗教的设计语言。华伦斯坦这是公开的叛变,必然招致反弹,1月24日,皇帝颁布命令,解除华伦斯坦的职务,并大赦全部军官,除了华伦斯坦和他的几个心腹。不到一个月,华伦斯坦的军队尽数离散。他怎么也想不明白,自己一向待他们不薄,这些见钱眼开的佣兵们怎么就离自己而去。在极度失望当中,他没有闪避刺向自己的剑,华伦斯坦卒。

1634年,帝国部队联合西班牙部队,继续向群龙无首的瑞典军进攻,9月,在诺德林根战役中再次打败瑞典军队,迫使瑞典人退回到波罗的海沿岸。1635年,勃兰登堡和萨克森与帝国签订和约。三十年战争第三阶段仍以帝国胜利结束。两个哈布斯堡王朝虽是瘦死的骆驼,但烂船尚有三分钉,足以见证哈布斯堡王朝鼎盛时期有多么强大。

1634年,法国国内局势基本趋向稳定,可以腾出手来加入争霸欧洲的竞赛。1635年4月,法国同瑞典签订《康边条约》。进一步加强反哈布斯堡王朝同盟,双方再次约定不单独和敌人媾和。5月,法国向西班牙宣战;对神圣罗马帝国宣战是在1638年。法国的最大敌人是西班牙哈布斯堡王朝,当时的西班牙虽然已经日落西山,但是依然是法国称霸欧洲最大的障碍。打败西班牙,那么神圣罗马帝国就不足为惧。

法国打算兵分数路进攻各个战场,分别是尼德兰方向、意大利方向、瑞士和阿尔萨斯等地。然而摊子铺的太大了,造成国库空虚,法国也是一个长期经历动乱的国家,并且一直用金钱资助他国攻打神圣罗马帝国。如今再次开战,负担也全压在农民身上。以至于这仗才刚开打,农民就因为赋税过重而爆发起义,起义遍布各地。法军在前线战场也节节败退,甚至被打的推至巴黎。危机之下,幸得能干的宰相黎塞留稳住了国内局势。然后又用计挑拨西班牙境内的加泰罗尼亚地区起义,形势才得以扭转过来。加泰罗尼亚地区原本是阿拉贡王国内的一个公国,因为不满哈布斯堡王朝无限制的加税而爆发起义。这个地区的起义对西班牙来说是一个致命的打击,从1639-1651年这个地区的起义就没有停止过。

法国即使在危急关头也没有放弃击打西班牙,进攻才是最好的防守。1638年,法国海军打败西班牙海军。1639年,荷兰舰队全歼了西班牙海军,西班牙的无敌舰队彻底没落。1642年,瑞典加入战场并再次同帝国部队在布莱登菲尔德会战。同年底,丹麦和瑞典荷兰联军打了一场外围赛。原因是丹麦害怕强大起来的瑞典对它造成不必要的困扰,双方打了3年,1645年以丹麦求和告终。1643年,法军同西班牙军队在法国境内的洛克瓦鲁交战,法军在此打败西班牙陆军,从此法国陆军取代西班牙成为欧洲第一的陆军部队,同时也宣告法国取代西班牙称霸欧洲大陆。1645年,瑞典军在波西米亚大败帝国军。同年8月,法军又在纳德林根同帝国军队打响了第二次纳德林根战役,帝国军队被击溃。战争在此时基本宣告结束,三十年战争打到最后竟然是一次国际大乱斗,以神圣罗马帝国失败告终。

三十年战争对德国的影响是巨大的。战场主要集中在德意志,而且德国内部的宗教冲突也极为严重。战争造成德国800多万人死亡,占总人口的三分之一。300多座城市被摧毁,2000多个村庄被灭绝。德国男人有一半死于这次战争,各战争中心区域死伤更为严重。战前波西米亚有300万人口,战后只有80多万;维滕贝格75%的人口死亡;波美拉尼亚65%人口阵亡。战争造成的人口损失在65年后才恢复过来。

除了战争造成的直接损害,德国的上层建筑也直接被摧毁。长期以来,德国的上层建筑都是靠罗马教廷和七个诸侯加王室构成。而此次战争直接摧毁了天主教的权威,使得天主教在这次战争过后再也无法拥有如过去一般的作用。德国的上层建筑被摧毁了,三根支柱倒下了两根。当然了,这是新时代的特征,对于德国来说也是一个机会。告别旧时代,拥抱新的未来。只是这代价着实是太大了。天主教虽然没有被摧毁,但加速了改革的步伐。从此宗教只是宗教,再也不成为上层建筑。国家机器也同样萎缩到极点,哈布斯堡迅速衰落,沦为一个比较大的地主,德国几乎处于没有上层建筑的状态。没有了上层建筑的庇护,德国只剩下各邦国各自为政,接下来仍然是看不到尽头的纷争与动荡。

1648年,经过4年的漫长的谈判,各方签署了《威斯特伐利亚和约》。和约确定了宗教自由,也承认了德国境内各邦国自治,拥有自主权和外交权,除了不能对哈布斯堡王朝宣战。而哈布斯堡王朝不仅失去了对帝国的控制力,还要割地赔款。法国、荷兰、瑞典以及受战争影响较小的勃兰登堡崛起,成为影响欧洲的重要势力。

2025-04-27 23:11:48

2025-04-27 23:09:33

2025-04-27 23:07:17

2025-04-27 07:28:53

2025-04-27 07:26:37

2025-04-27 07:24:21

2025-04-27 07:22:06

2025-04-27 07:19:50

2025-04-27 07:17:34

2025-04-27 07:15:19

2025-04-27 07:13:03

2025-04-27 07:10:47

2025-04-27 07:08:31

2025-04-26 06:26:59

2025-04-26 06:24:44

2025-04-26 06:22:28

2025-04-26 06:20:13

2025-04-26 06:17:57

2025-04-26 06:15:41

2025-04-26 06:13:26